0 Items - 0.00CHF

- Aucun produit dans le panier.

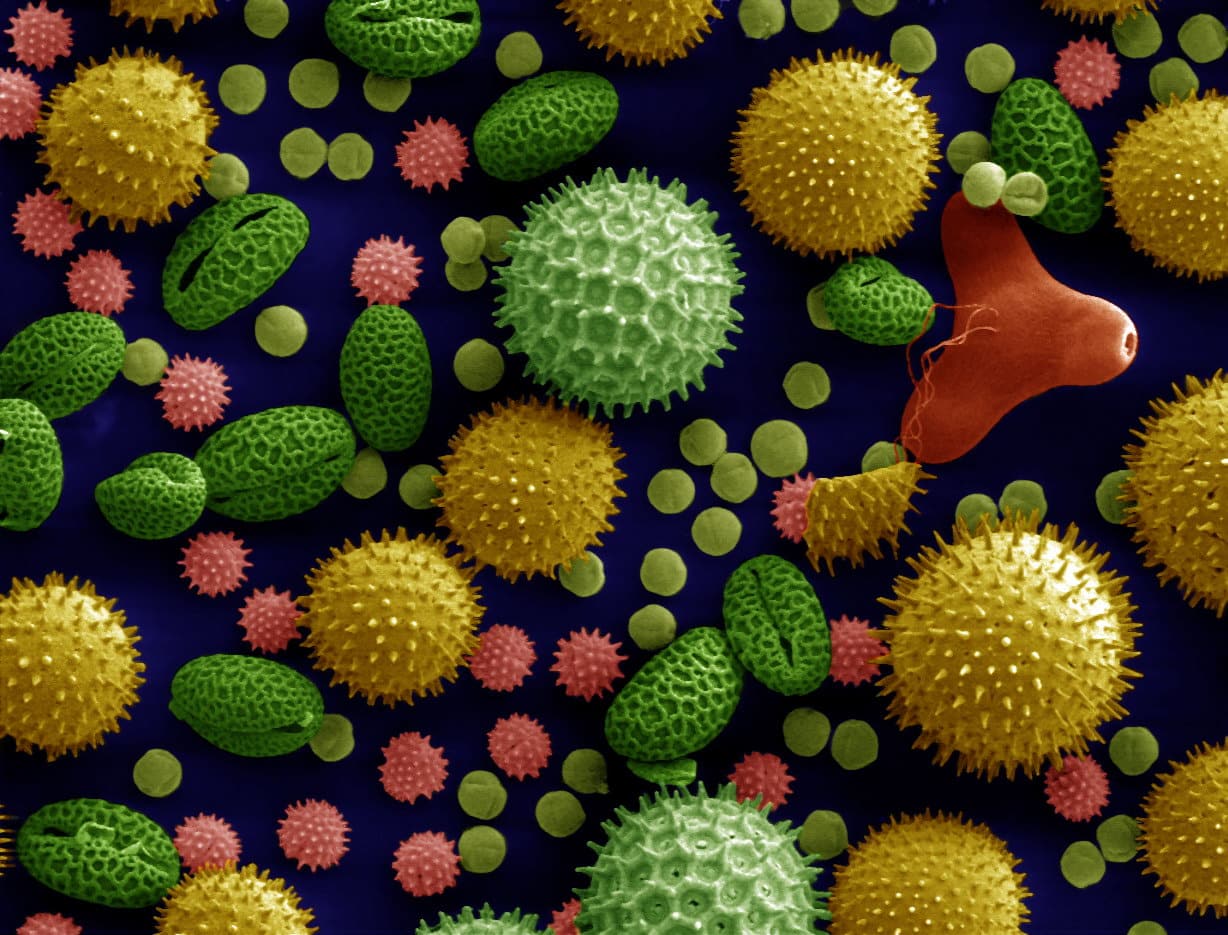

Ma méthode n’est pas sans présenter quelques difficultés. S’il est souvent possible de déterminer les plantes au niveau de l’espèce, on ne peut parfois identifier que des genres ou seulement des familles, ce qui réduit la précision dans la détermination des types de végétation. Les grains de pollen sont extrêmement sensibles à l’oxydation et s’ils viennent trop longtemps en contact avec l’air, ils sont détruits, ce qui explique que certaines couches archéologiques soient stériles. Les eaux de ruissellement, les animaux fouisseurs et l’homme lui-même ont pu perturber les couches géologiques en faisant passer du pollen d’un niveau à un autre. Par ailleurs, des contaminations provenant de pollen récent, impossible à distinguer d’un pollen fossile, ont également été mises en évidence. Certaines espèces produisent de très grandes quantités de pollen, généralement disséminé sur de grandes distances par le vent, tandis que d’autres en produisent peu, habituellement transporté sur les fleurs par des insectes. Les premières, tels les pins, sont sur-représentées par rapport aux secondes.

Comment donc justifier ma démarche ? Je crois qu’en fait rien n’est définitevement prouvé, toute connaissance pouvant être remise en question par de nouvelles données. C’est pourquoi je choisis de citer en exergue une phrase de Cicéron : « La vraisemblance est le terme où s’arrête la portée de mon esprit. Quant à la certitude, je la laisse à ceux qui croient qu’on peut y atteindre et qui se donnent pour des sages ».

Si l’imagerie populaire voit dans les hommes du paléolithique des chasseurs, généralement cavernicoles, se nourrissant presque uniquement de produits carnés[1], cette idée reçue est combattue par de nombreux chercheurs sur des bases scientifiques précises et, tout comme nous, les hommes préhistoriques ont probablement consommé plus ou moins régulièrement des végétaux.

Il n’est pas à l’heure actuelle de peuple qui n’utilise les plantes dans son alimentation. Même les Inuit, communément nommés « Esquimaux », que l’on a souvent fait passer pour des mangeurs exclusifs de viande, récoltent traditionnellement durant le bref été arctique, des fruits sauvages et quelques plantes herbacées dont ils conservent une partie pour leur long hiver. La collecte des végétaux assure environ 70% de l’alimentation des Pygmées, longtemps considérés comme des chasseurs par excellence, et 80% de celle des Bushmen du Kalahari. Les populations de Centrafrique qui consomment des produits animaux étonnamment variés, possèdent une palette d’aliments végétaux encore plus large. D’une façon générale, les diverses sociétés de chasseurs-cueilleurs que l’on a pu étudier montrent que ces groupes sont en fait bien plus cueilleurs que chasseurs, les ressources végétales constituant la part la plus importante de leur alimentation.

Il est physiologiquement impossible de se nourrir exclusivement de viande sur une longue durée. Des régimes contre l’obésité à base exclusive de protides, introduits dans le grand public vers le milieu des années 1970, ont entraîné des décès et ont dû être abandonnés. L’assimilation de la viande est par ailleurs très coûteuse sur le plan énergétique. Un régime viable doit comprendre des glucides, des lipides, des sels minéraux, des vitamines, des oligo-éléments et des fibres végétales.

D’autres indices sont fournis par la denture de l’homme. Les molaires broient les végétaux, les canines déchirent la viande et les incisives coupent les produits végétaux et animaux. Elle trahit donc un régime omnivore. Les dents présentent des traces d’abrasion dues à la présence de particules dures dans la nourriture. Correctement interprétées, ces traces peuvent donner des indications sur l’alimentation humaine. Dans bien des cas, la consommation de plantes a ainsi pu être mise en évidence.

L’étude des éléments traces, strontium[2] et calcium donne aussi d’intéressants résultats. Tout au long de la chaîne alimentaire[3], on assiste à une diminution du rapport strontium/calcium. Celui-ci, élevé dans les plantes, diminue chez les herbivores et s’affaiblit encore chez les carnivores qui consomment ces derniers. Cette proportion montre que l’Australopithecus robustus, à Swartkrans, en Afrique du Sud, était omnivore, contrairement à l’opinion classique qui le voulait mangeur exclusif de viande.

Il semble également que les végétaux aient laissé depuis déjà fort longtemps des traces reconnaissables sur les outils de pierre. Dans des niveaux sédimentaires d’Éthiopie, dépassant trois millions d’années, de multiples éclats de pierre ont été recueillis avec des restes d’australopithèques, apparemment destinés, d’après l’examen microscopique des tranchants, au grattage et à l’épluchage de fruits et de légumes. Des meules et molettes ayant pu servir pour écraser les graminées sauvages ont été trouvées dans divers sites paléolithiques.

La seule preuve indiscutable de la consommation de végétaux par l’homme serait l’analyse du contenu stomacal. Il est malheureusement exceptionnel que celui-ci nous soit parvenu car sa conservation exige des circonstances très particulières. Les cas les plus connus concernent les hommes des tourbières du Danemark, datant des Vèmeet IIIème siècles avant notre ère. Ils contiennent de très nombreux végétaux – jusqu’à 66 dans un cas !

Des éléments tangibles en faveur de la cueillette nous sont fournis par les macro-restes comestibles. Les graines peuvent se conserver si elles sont carbonisées, minéralisées ou gorgées d’eau et il arrive qu’on les retrouve alors dans les sédiments archéologiques. Découvertes sous forme de résidus alimentaires ou de réserves inutilisées, elles constituent des témoins directs de l’alimentation. Les plus fréquemment attestés sont les glands, les noisettes et les pommes sauvages. Sur les sites que j’ai choisi d’étudier, plusieurs macro-restes ont été retrouvés, en particulier des graines de micocoulier. Terra Amata nous apprend que l’Homo erectus connaissait aussi la vigne sauvage[4] et le pistachier.

On estime le nombre de végétaux consommés par l’homme au cours de son histoire à environ 30 000 sur 250 000 espèces de plantes vasculaires[5] recensées à ce jour. En Europe, la proportion est de quelque 1 200 sur 12 000. La palette des plantes sauvages alimentaires est bien plus large que celle des cultivées. Elles offrent, suivant les cas racines, feuilles, jeunes pousses et tiges, fleurs et boutons floraux, fruits, graines farineuses ou oléagineuses, cambium, gommes, résines ou sèves. Il est intéressant de comparer la variété des plantes potentiellement comestibles avec notre alimentation végétale actuelle qui se révèle très pauvre. Dans le monde, 29 espèces seulement représentent 90% des denrées alimentaires végétales[6]. Le nombre de légumes et de fruits cultivés dans un jardin en Europe occidentale ne dépasse guère la trentaine. C’est aussi, au mieux, ce que consomme en moyenne le français, en incluant les végétaux importés. Dans d’autres pays, la variété de l’alimentation végétale est encore moins grande. Peut-être la connaissance des conditions nutritionnelles des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire n’est-elle pas dépourvue d’intérêt pratique pour l’homme d’aujourd’hui !

Dans la plupart des cas, nous recourrons à l’artifice de la cuisine pour préparer ces végétaux. Il est possible que les goûts alimentaires de nos ancêtres paléolithiques leur aient permis d’utiliser de façon brute davantage de plantes que nous ne le faisons actuellement, mais rien n’interdit de penser qu’ils aient pu maîtriser eux aussi une certaine forme d’art de la table. Les modes de cuisson envisageables sont nombreux : sur les braises, par grillage à sec, par rôtissage, sous la cendre, à l’étouffée dans des pierres, dans un creux de sable préalablement chauffé par un feu puis recouverts de sable lui-même surmonté de braises[7], par ébullition au moyen de pierres chauffées, par ébullition sur le feu dans des peaux ou des membranes animales[8], par enrobage d’argile, dans des fours en pierre ou en terre ou dans des fours souterrains. Le niveau technologique des hommes du Paléolithique autorise toute une gamme de recettes culinaires dont certaines échappent sans doute à notre imagination.

Faire cuire ses aliments est l’une des activités humaines aux répercussions les plus importantes sur la vie quotidienne, la pathologie et le développement psychique. La cuisson présente pour l’homme d’importants avantages. Elle permet à l’organisme d’assimiler des substances indigestes à l’état cru, renforce l’action des enzymes sur les amidons et ramollit les fibres végétales qui irritent ainsi moins le côlon. Les tubercules et les grains (céréales et légumineuses) sont ainsi plus faciles à digérer. Le processus élimine aussi certaines substances toxiques, tels les oxalates et les saponines, en les transformant ou en les dissolvant dans l’eau. Les huiles essentielles sulfurées qui peuvent rendre irritantes les Crucifères[9] et les Liliacées aromatiques (oignon, poireau) disparaissent en cuisant. Le feu génère habituellement des odeurs, des saveurs et même des couleurs appétissantes. C’est pourquoi l’on grille les céréales, le pain et les viandes ou torréfie le café. La cuisson permet encore la dessiccation et partant, la conservation de certains aliments tels les légumes et les fruits. C’est également un excellent moyen de détruire les germes pathogènes et les parasites. On incrimine fréquemment la nourriture animale mais les végétaux peuvent être porteurs de la douve du foie ou d’échinocoques qu’élimine une température suffisante.

Toutefois, la cuisson présente quelques inconvénients. Elle détruit certaines vitamines, en particulier la vitamine C[10]. L’eau bouillante élimine les vitamines du groupe B et les autres vitamines hydrosolubles ainsi que beaucoup de sels minéraux. Autour de 180°C se forme de l’acroléine, produit âcre qui se dégage en fumée. À partir de 500°C environ[11], toutes les substances organiques peuvent donner naissance à des benzopyrènes dont l’activité cancérigène a été démontrée. Les aliments végétaux posent peu de problèmes, et ce sont surtout les viandes et les poissons qui sont concernés, surtout s’ils sont cuits directement sur la braise ou sur la flamme.

Découvrez notre formation en ligne conçue par François Couplan, expert en ethnobotanique internationalement reconnu avec plus de 50 ans d’expérience. Avec 30 modules, 120 cours et un enseignement théorique de qualité complété par des cours sur le terrain, cette formation unique au monde, sur trois ans, vous permettra de devenir un professionnel des utilisations des plantes. Accessible à tous, elle explore en profondeur les relations entre l’homme et les plantes, ouvrant ainsi des opportunités professionnelles passionnantes. Rejoignez-nous pour approfondir vos connaissances, explorer le monde végétal et développer une relation enrichissante avec la nature.

Voilà donc ce qui constitue le sujet de la thèse sur laquelle je travaille durant cinq années. Au printemps 1996, je présente mes conclusions sur « L’alimentation végétale potentielle de l’Homme avant et après la domestication du feu au Paléolithique inférieur et moyen en région méditerranéenne française » devant un jury dont Yves Coppens fait bien sûr partie. L’acoustique de la salle est épouvantable et je crois que personne ne comprend vraiment ce que j’expose, sentiment fort pénible. Heureusement, un chef cuisinier, Jean-Pierre Biojon, élève de Marc Veyrat, le restaurateur triplement étoilé des bords du lac d’Annecy, a accepté de préparer mon buffet de thèse « paléolithique » à base de plantes sauvages. C’est ce qui a décidé Henry de Lumley à rester : on n’a jamais aussi bien mangé à l’IPH ! Figurent au menu : des gambas à la tanaisie, une soupe de chalet au chénopode Bon-Henri, du saumon au lierre terrestre, sauce gentiane, une salade sauvage composée (feuilles de coquelicot, de stellaire, de chénopode blanc et d’arroche pourpre), un gratin de berce, des pannequets d’égopode, des spirales de consoude et de mâcre des étangs en sauce japonaise, et pour dessert une crème de mélisse avec ses brioches à la myrrhe odorante. Comme boissons, un vin de Tautavel[12] bien sûr, du sirop de verveine et du sirop de fleurs de violette.

L’heureux mariage de la gastronomie et de la science n’est pas pour rien dans l’obtention de mon diplôme…

[1] Le « mythe de la toundra glacée avec de pauvres magdaléniens se réfugiant dans les grottes, gelés dans leurs fourrures » tel que le décrit Arlette Leroi-Gourhan.

[2] Isotope à très longue durée de vie, de même masse atomique que le calcium et sans fonction métabolique connue.

[3] Qui va des végétaux aux herbivores puis aux carnivores.

[4] Des pépins bien conservés en abondance ont été trouvés dans les sédiments.

[5] Ce sont les plantes possédant des vaisseaux : prêles, fougères, conifères et plantes à fleurs – y compris les herbes, les arbres et les arbrisseaux, mais à l’exclusion des mousses, des hépatiques, des algues, des lichens et des champignons.

[6] Elles se répartissent en 8 céréales (riz, blé, maïs, sorgho, orge, mil, seigle, triticale), 3 tubercules (manioc, pomme de terre, patate), 7 légumineuses (arachides, pois, pois chiche, soja, fève, haricot, niébé), 7 oléagineux (colza, tournesol, sésame, olive, moutarde, coton, palmiste), 2 sucrières (canne à sucre, betterave) et 2 fruits (banane, noix de coco).

[7] Les habitants du Sahara utilisent encore cette technique.

[8] Elles ne brûlent pas car l’eau à l’intérieur ne peut dépasser 100°C.

[9] Crucifères : plantes de la famille du chou et de la moutarde, du radis, du cresson et du colza, caractérisées par des fleurs à quatre pétales en croix munies de six étamines, quatre grandes et deux petites. De nombreuses espèces sont piquantes et utilisées comme condiments.

[10] Pourtant, certaines formes de vitamine C résistent à la chaleur, par exemple chez le cynorrhodon et l’argousier. Cette vitamine est particulièrement sensible à l’oxydation.

[11] Mais parfois dès 250 °C.

[12] C’est le berceau de l’homme du même nom, mis à jour par De Lumley.